店舗

暮らしと

クリエイティブを両立させる

住宅×ギャラリーという可能性

世田谷のアトリエ

北海道と東京の二拠点生活を求め、店舗併用物件が可能な物件を世田谷に購入したという永嶺さんご夫婦。「個性的だった」という建築を、どのように「こだわりの空間」にリノベーションしていったのでしょうか。そのプロセスと、お二人の当時の想いについてお話を伺いました。

PROFILE

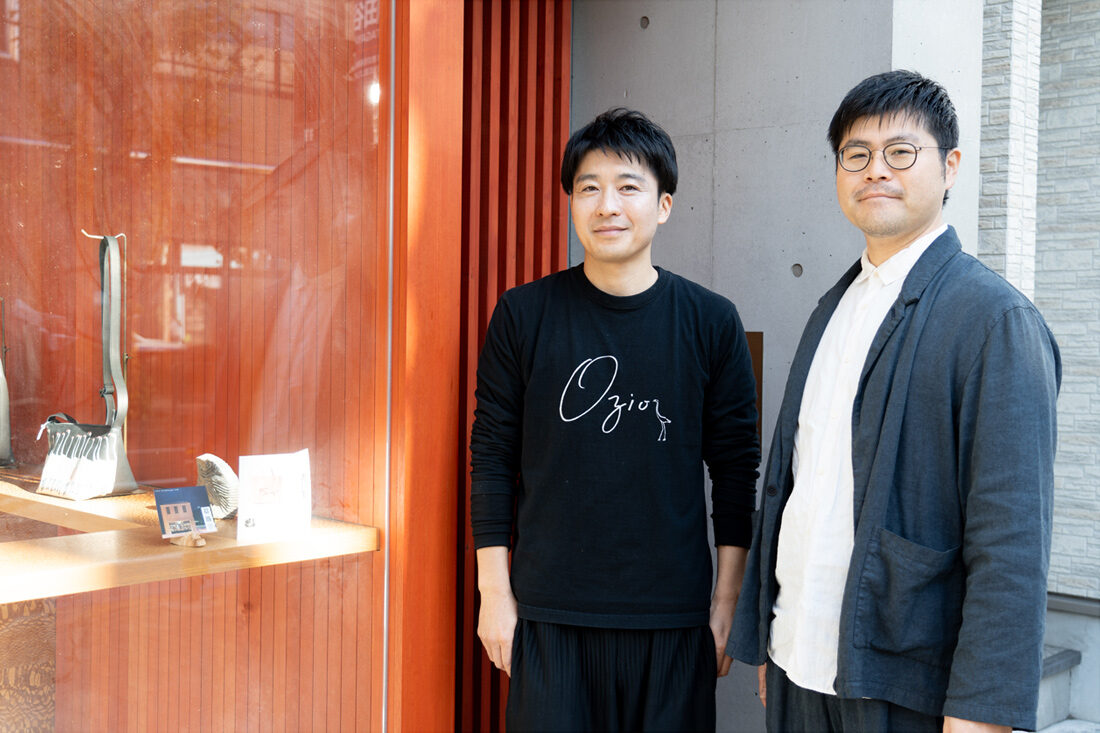

永嶺康紀、久実(ながみね やすのり・くみ)

函館を拠点に、革バッグ・革小物の製作・販売会社「OZIO」を経営しているご夫婦。鞄作家として活躍する夫の康紀さんは、商品の制作やディレクション、職人の人材育成などを担当。また、全国で個展なども開催している。妻である久実さんは代表取締役として主に運営に携わっている。

古谷野裕一(こやの・ゆういち)

古谷野工務店・建築家

中央工学校卒業後、建築家小川広次に師事し、大手設計事務所での勤務を経てフリーに。現在は「古谷野工務店」の経営者であるとともに、母校である中央工学校で講師を務める。『第35回住まいのリフォームコンクール優秀賞』『LIXILメンバーズコンテスト2016大賞受賞』など受賞多数。

対話を通じて、想いを汲み取る。

最初の出会いから生まれた“安心感”

―北海道の函館にご自宅と店舗をお持ちとのことですが、なぜ東京に第二の拠点を検討されたのでしょうか。

永嶺康紀(以下、康紀):函館は私の地元で、元々はそちらで生活しながら自社製品の生産や販売、工房での職人の育成などを行っていました。ただ、近年は全国から展示会のお誘いが増えていて、中でも東京に案件が集中していたんです。また、私たちは台東区の蔵前にも店舗を構えていることもあって、「いずれは東京にも拠点をつくりたい」と考えていました。

永嶺久実(以下、久実):私たちがイメージしていたのは、住まいの一部がギャラリーやアトリエになっている住宅です。また、当然のことながら、立地条件や建築のデザインにもこだわりたいと考えていました。ただ、いざ物件を探すとなると、思うようなところが全然みつからなかったんです。

康紀:1年ほど探していたそんな時、蔵前の店舗に通っていただいているお客さまから「自宅の売却を考えている」というお話を伺いました。その物件は、お客さまが建築家に建ててもらったというこだわりの家。そこで「せっかくなら、永嶺さんのような知り合いの方に愛着を持って住んでほしい」と言っていただきました。

久実:お客さまにはあまり時間がないということだったので、翌日すぐに物件に伺いました。この物件のあたりは私にとって馴染み深い地域でしたし、建物の雰囲気も想像していた新たな住まいのイメージでした。お互い「こんな奇跡的な出会いは他にないだろう」という想いもあったので、即決で譲っていただくことにしました。

―古谷野工務店を知ったキッカケをお教えください。

久実:図書館で建築の専門誌を読んでいて、古谷野さんの記事を見つけたのが最初です。HPも拝見したんですが、建物のテイストがまさに私たちの好みでした。また、工務店も兼ねているというところも魅力でした。これまで施主として店舗や住居を建ててきた経験の中で、設計と施工が一緒にできる工務店だと予算やスケジュールの調整がしやすいことをよく理解していたので。

康紀:そこで、すぐにお電話して日を空けずに会いに行くことにしました。ただ、私たちが気になっていたのは、元々の建物が個性的であることと、中央に階段があって、それを挟むように棟が分かれて建っているつくりになっている点です。その上、築年数も20年ほど経っていて、それなりの使用感もある。そのような建物を本当にリノベーションしていただけるのか、不安だった部分がありました。ですが、実際にお話してみて「古谷野さんだったら、大丈夫だ」と感じました。実際にお会いした時、「私たちの意図をしっかり汲み取ってくれる方」だと思ったんです。

古谷野:とはいえ、最初に図面を拝見した時は、個性的なつくりに正直驚きました。でも、お二人は店舗や住宅を建てた経験が豊富ですし、「どのようなデザインにしたいのか」という部分についても明確なイメージをお持ちでした。それに、お話をしていてアイデアが尽きない。家づくりには住む人の覚悟や意思が重要ですが、お二人ともその想いが非常に明確だったので、お引き受けさせていただくことにしました。

「場所としての良さ」を形にして

新たなコミュニケーションを生む

―お二人が家を建てられる際の条件や、こだわったことなどお聞かせください。

康紀:まず、作品を制作する場所が必要だということと、商品を展示するギャラリースペースを確保したいということが第一でした。そこでまず古谷野さんにご提案をいただいて、その内容に対して私たちのイメージや意見をお伝えするという形だったと思います。

古谷野:住居に関しては、まず条件づくりに時間をかけました。そもそもこの建物には、同じタイプの個室が4つあり、それぞれにシャワースペースとトイレがありました。ただ、永嶺さんの家族は、ご夫婦とお子さん2人。現状のままだと、空間的にロスが生まれてしまいます。また、シャワースペースのみだったので、湯船につかることができませんでした。その上壁面はタイル張りで、寒々とした空間でした。このようにスペック的にも問題があったため、バスルームとしてつくり直す必要がありました。そこで、どこに費用をかけるかを天秤にかけながら、手を入れていく箇所を検討していきました。

久実:結果的に、建物の構造は基本的に変えずに、2階は私たちの寝室と洗面・浴室、3階はダイニングキッチンと長女の部屋、4階は長男の部屋にしていただきました。大変だったのは、すべてをつくり変えることになったキッチンスペースです。

―どのような点が大変だったのでしょうか。

久実:この建物はリビングがなく、ダイニングキッチンが唯一家族の集まる場所でした。そこで、この10畳ほどの空間に「食事をつくる」「食事をする」「家族がくつろぐ」という要素がすべて収まるように再度設計をお願いしました。また、冷蔵庫や食洗機などの機能もすべてこのキッチン周りに入るようにしていただきました。

康紀:カウンターテーブルの人工大理石の搬入も大変でしたね。ドアから入れることが難しかったので、クレーンで2階の窓から搬入していただいて。本当に苦労が多かったと思います。

古谷野:このダイニングキッチンで特徴的なのは、冷凍庫がないということ。冷凍庫は1階にあるので、必要な場合はそこにモノを取りに行く必要があります。また、食卓を囲むようなスペースがなく、カウンターで横並びになって食事をしなければいけません。とはいえ、久実さんはキッチンとしての使いやすさより、場所としての良さを優先したいという想いを強くお持ちでした。そのような久実さんの潔い判断がなかったら、「四人家族でカウンター式のダイニングキッチンを使う」というスタイルは完成しなかったと思います。

康紀:確かに、家にお客さまが来ると、このカウンター式のキッチンには驚かれます。でも、慣れれば食事をつくるのに苦労はないですし、何よりも空間として面白い。キッチンに立ちながらカウンターに座る子どもたちと会話をするというコミュニケーションも、非常に新鮮な感じがしています。

予算と信頼関係を担保する、

「二期工事」という選択

―一方、1階のギャラリー兼アトリエは、どのように施工を進めていったのでしょうか。

古谷野:今回のリノベーションは二期工事を計画していて、まずは2階から4階の住宅をつくり、永嶺さん家族がお引っ越しされてから1階のアトリエ部分に取り掛かるようにしました。というのも、先に1階の工事を行ってしまうと、2階から4階に資材が搬入できず、工事がスムーズに進みません。また、両方の設計を同時に進めた場合、多くのご要望をクリアする中で、想定されているご予算より工事コストが大幅に上振れすることを懸念しました。そのため、まずは住居をつくり、その工程が終わった段階で、1階にどれだけの予算がかけられるかを検討し直すようにしました。

康紀:予算のことももちろんですが、最初の工事でお互いのことをよく理解して、その上で1階アトリエづくりに進むことができたのは本当に良かったと思います。その安心感があったので、結局1階の細かな部分も古谷野さんのご提案に任せる形になりました。

―1階は元々駐車場だったそうですね。設計を行うにあたり、どのようなことを意識したのか教えてください。

古谷野:ギャラリーというのは、いわば商品のショーケースです。また、アトリエはその商品を作家が実際につくりあげている場所です。その商品と作家の魅力を空間として引き立てることができれば、それ以上はあまり余計なことをしなくていいと考えました。そこでまず、敷地の道路側にギャラリーを、奥側にアトリエを配置。そして、ギャラリー内に長手、アトリエ内に短手の壁を立て、通りからギャラリーの中を覗き込んだとき、アトリエまで視線が伸びるように設計しました。

久実:ギャラリーの細かな表現については、お互いに意見を出し合う一方で、弊社のHPも参考にしていただきましたよね。

古谷野:永嶺さんの作品を見ていて思ったのが、「素材をとても大切にしている」ということでした。そこで、床にコンクリートを敷き、骨材の模様が映えるように丁寧に研ぎ出しました。また、杢目がきれいなシルキーオークを棚板に、小幅板を壁面に用いることで、素材のニュアンスが活きるようなシンプルな構成を考えました。

康紀:入り口の「取っ手がないドア」も面白い表現になっていて、とても気に入っています。

古谷野:そういう違和感みたいなものを混ぜると、その“場所らしさ”のようなものが浮き上がってくることがあるんです。あのドアは、その好例です。ギャラリーという建物の佇まいを検討する上で、特に重要なディティールだと考えていました。

普通の住まいにはない、

さまざまな遊びがある暮らしへ

―家の中でお気に入りの場所を教えてください。

久実:やはり、自分の想いを詰め込んでもらったダイニングキッチンでしょうか。朝昼晩と1日の時間の流れの中でまったく違う表情を見せてくれますし、本当に居心地の良い空間になりました。また、キッチンから子どもたちそれぞれの部屋のバルコニーが見えるんですが、たまに長男がそこに出てきてサックスを吹くことがあります。すると、娘もその音に合わせて自分の部屋でピアノを弾き出したりして…。

康紀:ギャラリーとアトリエの間にある中庭も、楽しい空間になりました。私がアトリエで作業をしている横で子どもたちがバスケの練習を始めることもあるので、その音に耐えないといけない時がありますが。あとは、屋上ですね。都内には珍しくBBQができる環境なので、ことあるごとにみんなで賑やかに食事をしています。また、陽当たりがとても良いので、最近家庭菜園も始めることにしました。

久実:確かにこの家はクセがありますし、多少の住みづらさもあります。でも、普通のマンションと違って、毎日の暮らしの中で家とは思えないほどの楽しみ方ができてしまうのは大きな魅力だと感じます。

―施工後のアフターフォローはいかがでしょうか?

久実:基本的に、家のことで何か不具合があったら、すぐに古谷野さんに相談するという形を取っています。この前は、食洗機が初期不良で急に使えなくなってしまったので、古谷野さんを通じてメーカーに修理してもらいました。でも、トラブルはそれぐらいですね。

康紀:そもそも、古谷野さんとは比較的よくお会いしているんです。別件で店舗に関する相談をさせていただいていますし、私の個展にお越しいただいたりもしていますから。あと、屋上をもっと楽しめるように改良を計画しているので、今まさにいろいろと案を出していただいています。

古谷野:「パーゴラ(藤棚)を設置して、ぶどうが育てられる環境にする」というものですね。現在設計を検証している最中なので、もうしばしお待ちください。

康紀:この家でやりたいことはたくさんあるので、この先も古谷野さんにお願いすることはいろいろあると思います。そうやって、一緒に家づくりを楽しみながら、この関係をずっと続けていきたいですね。

文:柴崎卓郎(butterflytools)編集・写真:平藤篤(MULTiPLE Inc.)

このインタビューの施工例

世田谷のアトリエ

2024 / TOKYO